Dell’ingratitudine

L’estate scorsa ho incontrato un vecchio amico di università che non vedevo da tempo. E ciò è accaduto a Roma, a una sua mostra personale, poiché egli è pittore, anziano come il sottoscritto.

Dunque, nella Roma infuocata e umida, con la bottiglietta dell’acqua più per bagnarmi i capelli che per berla, all’ora in cui cinquant’anni fa spirava il dolce Ponentino, ormai ricordo dolente dei tempi belli, entro nella galleria rinfrescata da un morbido climatizzatore. Per farla breve, godendo la bellezza di quelle tele non troppo futuristiche (cioè non fatte di macchie tutte uguali per tanti pittori che, non sapendo ritrarre un volto, considerano superati i vari Raffaello, Leonardo, Tiziano, Hayez etc.), ho riallacciato con lui i ricordi goliardici e l’ho invitato a cena a casa mia, ad Albano, a 500 metri di altitudine, sempre caldissimo ma non col pericolo di morire.

Lo vedevo triste, nonostante il successo di critica che avevo letto su alcuni giornali che compro sempre (distanti fra loro perché la verità sta nel mezzo, o da nessuna parte). Si trattava di una malinconia dovuta all’ingratitudine di un suo allievo giovanissimo che io conoscevo.

Una tiritera lunga e noiosa: quel furfante lo aveva sfruttato, scopiazzato, tradito, infamato, dopo tante cure paterne eccetera eccetera.

Cercai di ammorbidire le cose, dicendo che in fondo ognuno di noi è irriconoscente verso qualcuno, anche non volendo, ma lui andò a fondo, con nomi, date e fatti, dimostrando che quel farabutto gli aveva copiato i quadri più belli vendendoseli cari e affermando di essere stato plagiato lui dal sedicente Maestro. E chi più ne più ne metta.

Alla mia calma, che Tito (chiamiamolo così) prendeva per indifferenza, chiese, dopo un bel po’ di bicchieri freschi dal vetro appannato (sia gloria all’uva e agli agricoltori, che dovrebbero venire santificati in vita!): “Che cosa ne pensi? È forse esagerato che io soffra tanto?”.

“Ti è andata bene”, gli risposi tranquillo e sornione. Al che egli, sgranando quegli occhi già di per sé enormi, proferì: “Cosa vuoi dire?”.

Mi alzai, non prima di aver asciugato il bicchiere che stava divenendo caldo; andai a cercare, fra le innumerevoli dorsali di libri che intasano casa, il tomo Fatti e detti memorabili di Valerio Massimo. Lo reperii alla buona di Dio. Era il libro Quinto. Siccome ho tutto segnato e listato di linguette colorate i passi fondamentali, non mi fu difficile trovare quanto volevo leggergli: “Il mancare di riconoscenza verso un benefattore, significa abolire quel rapporto fra chi dà e chi riceve, senza il quale non ha ragione d’essere la società umana”.

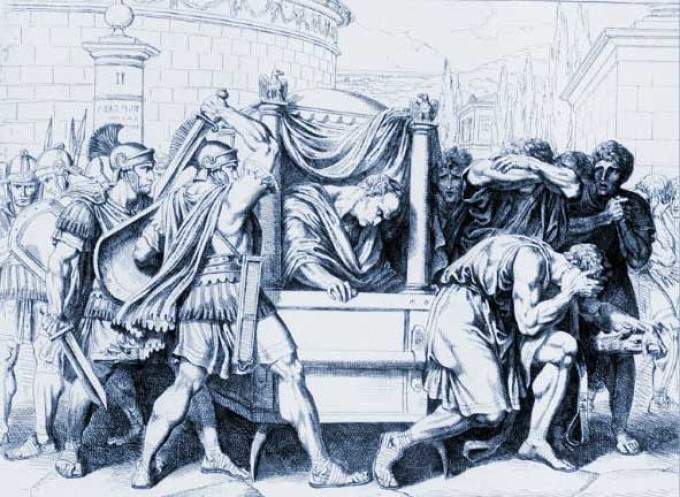

“Ebbene? Le sapevo già queste cose…”, obiettò Tito. Al che continuai a citargli un passo da quella magnifica opera di Valerio Massimo, cominciando così: “Ti ripeto che ti è andata bene. Ora ascolta, e fanne tesoro, perché Dante dice che – non fa scienza, senza lo ritener aver inteso -. Narrati tanti atti di ingratitudine, lo scrittore ne cita uno da far accapponare la pelle: Marco Tullio Cicerone, su richiesta di Marco Celio, difese Caio Popilio Lenate della regione picena, con abilità non minore all’eloquenza, e in una causa di dubbio esito lo rese alla propria famiglia sano e salvo. Ma questo Popilio, successivamente senza doversi dolere né di un atto né di una parola di Cicerone, chiese di sua iniziativa a Marco Antonio che questi fosse bandito e venisse ucciso; avendo ottenuto tale detestabile incarico, tutto esultante corse a Gaeta e a quella persona che, senza parlare della grande considerazione di cui godeva, egli doveva di certo personalmente reverenza per la propria conservazione in vita e lo zelo che aveva posto nel rendergli un importantissimo servizio, impose di protendere il collo. Subito il capo dell’eloquenza romana e la mano che aveva assicurato la pace, egli recise, tranquillamente, senza incontrare resistenza; e con quel carico, quasi si trattasse di una spoglia opima, tornò rapidamente a Roma: non gli venne in mente che egli portava con quel tristissimo fardello la testa di colui che per la salvezza della testa sua aveva un giorno presa la parola. Lo scritto è impotente a bollare un tale mostro, giacché per poter deplorare a dovere la triste sorte di Cicerone occorrerebbe un altro Cicerone, che non v’è più”.

Insieme alle orbite, Tito spalancò la bocca, senza emettere suono.

“Poteva andarti peggio”, replicai, aggiungendo: “Cesare risparmiò Bruto, a Farsalo, quando i soldati volevano ucciderlo perché partigiano di Pompeo: per gratitudine ha organizzato il complotto che ha portato a morte quel genio sul quale si basa la politica successiva nei duemila anni nel mondo, e tu sai bene cosa ha esclamato quel grand’uomo vedendo il suo beneficato pugnalarlo. Pensa un po’ all’immensa figura di perdono che è Cristo, venduto per trenta denari da un traditore, una serpe scaldata in seno. Un proverbio siciliano recita: – Che bene ti ho fatto, che mi odii tanto? – Lasciamo perdere, c’è di meglio di cui rallegrarsi: assaggia queste melanzane coi peperoni, e ritieniti fortunato. Se continuo a citarti ancora esempi illustri, facciamo mattina, e se continuiamo con i casi personali, alla mostra a Roma non ci torni più… Comunque spero che tu abbia capito perché ti è andata bene…”.

-ban.jpg)

Non ci sono commenti, vuoi farlo tu?

Scrivi un commento